Preisträger*innen 2023-24

Barbara Herschel, Kaspar Jamme, Felix Künkel, Justus Schweer | 1. Preis

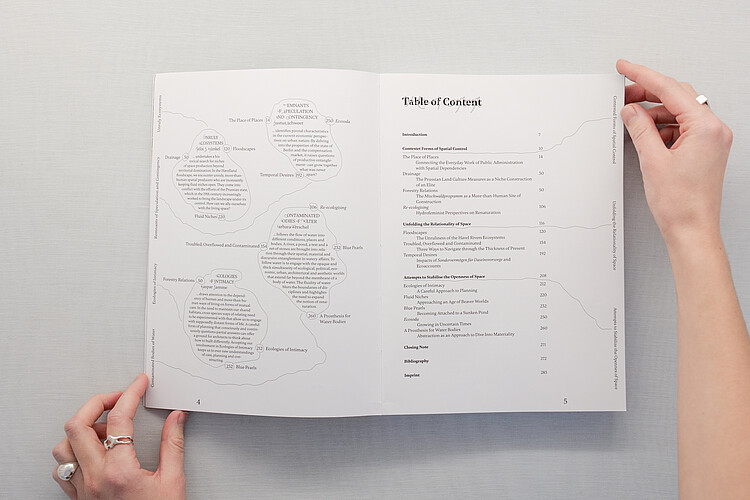

Under the Glimmering Surface - Architecture in Ruinous Landscapes

Barbara Herschel, Kaspar Jamme, Felix Künkel, Justus Schweer

Supervised by:

Prof. Sandra Bartoli

Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel

Prof. Dr. Susanne Hauser

Romy Kießling

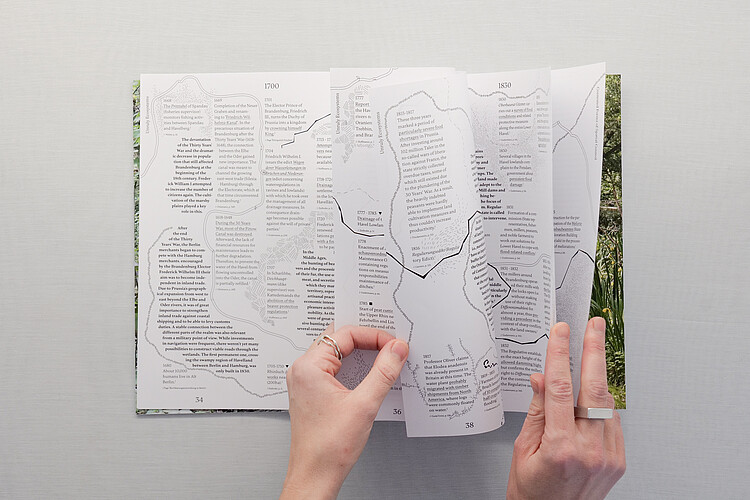

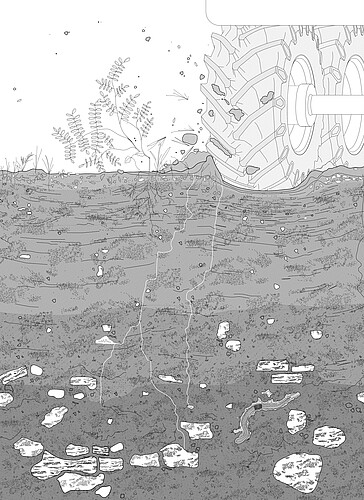

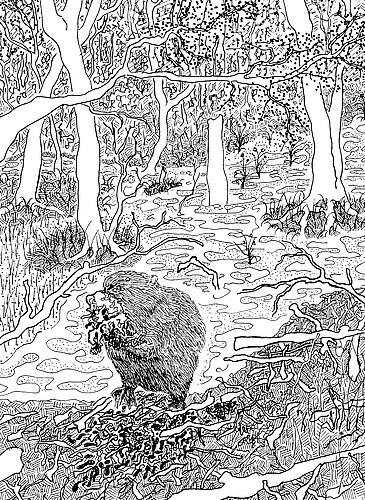

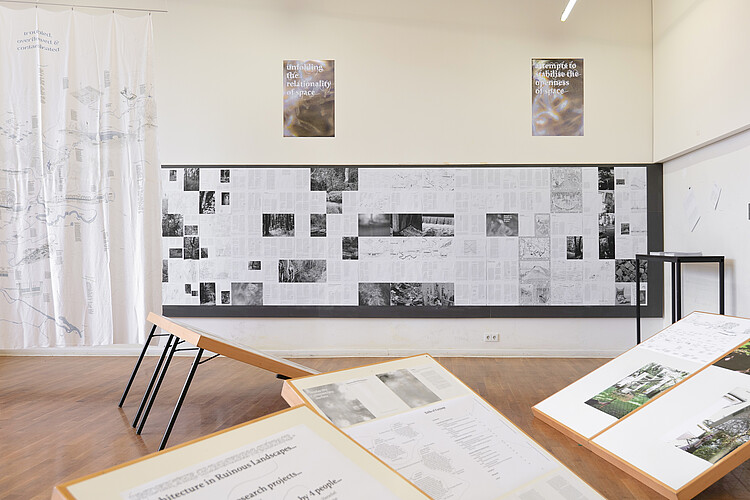

The landscapes we inhabit are ruinous. Dominant ways of treating space are in crisis, leaving a planet behind that no longer lends itself to the continuation of these toxic relationships. In order to think about alternative ways of relating to space, the involvement of architecture into upholding certain forms of spatial power needs to be questioned. We want to follow space in its relational entanglements and join a more-than-human search for ways of living in the ruinous landscapes of late capitalism. In their multi-layered ambivalence, spaces call for being read, pictured, and constructed differently. A variety of approaches and perspectives are needed to expose certain matters of space that we want to take a stand for.

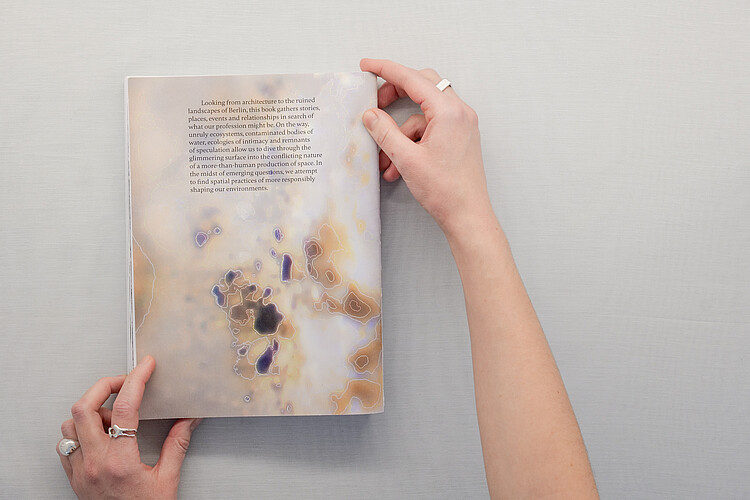

Looking from architecture to the ruinous landscapes of Berlin, this book gathers stories, places, events and relationships in search of what the profession we have been trained in and are now growing into is and can be. On the way, unruly ecosystems, contaminated bodies of water, ecologies of intimacy and remnants of speculation allow us to dive through the glimmering surface into the conflicting nature of a more-than-human production of space. In the midst of this overwhelming enmeshment, we try to find spatial practices of more responsibly shaping our shared environments.

Be it in the detail of local conflicts, in their connection to systemic roots or in the junctions of intersecting issues: starting points to think about different futures can be found everywhere. Building on all kinds of places and histories, we ask ourselves what a planning practice might look like that is less about defining fixed conditions but more about embracing the conflictual character of more-than-human space. Design would then be less about shaping a static form and more about cultivating spatial modes of relating.

The book will be released in 2025 under the name Troubled! Architecture of Ruinous Landscapes. To stay updated please visit https://spaceforrelationalresearch.de/ or send a mail to contact@relationalresearch.de

Kommentar der Jury:

Die Autoren nutzen ein Buch als Medium für Reflexion und Exposition zugleich. Der Mensch ist integriert in den Kreislauf statt Umwelt vs. Mensch als Gegenpaar zu begreifen. Die explorative Herangehensweise wird aus einer Postion der Multi-Perspektive heraus beschritten. Es beeindruckt an der Arbeit nicht zuletzt auch der Mut zur Unschärfe und zum Spekulativen. Die Arbeit zeigt, das ein kollektiver Verhandlungsraum zu einer relevanten Position inhaltlich und gestalterisch führt, in der der Rezipient sich ins Kollektiv integrieren darf.

Juana Joceline Acevedo Hülsbusch | 1.Preis

La Memoria de la Primera Lucha de La Balanza

Juana Joceline Acevedo Hülsbusch, Fiktive Kurzdokumentation, ‘18 Minuten

Betreut durch:

Prof. Alexandra Ranner

Prof. Dr. Miriam Oesterreich

Paula Villar Pastor

"La Memoria de la Primera Lucha de La Balanza" (dt. die Erinnerung des ersten Kampfes von La Balanza) erzählt die kollektive Erinnerung des Entstehungsprozesses von La Balanza, einer kulturellen Siedlung in Lima. Die Geschichte basiert auf Erinnerungen und Anekdoten der Bewohnenden der ersten und zweiten Generation und legt einen Fokus auf das Thema Selbstbau, die Entwicklung einer Gemeinschaftsküche und eines Theaterkollektivs.

Die Kurzfilm verwebt verschieden aufgenommene Erinnerungen in eine Collage: Interpretationen von gesprochenen Erinnerungen in Form von animiertem Modellbau, geschriebene Erinnerungen von einem Workshop zur gemeinschaftlichen Erstellung eines Zeitstrahls, Archivbilder, gezeichnete Erinnerungskarten, Literaturen sowie Gesten und Mimiken.

Die Handlung beginnt mit Erzählungen über den Beginn der Landbesetzung um 1958, ein Zusammenschluss verschiedener peruanischer Kulturen. Dabei wird die Entwicklung der Selbstbau-Typologien dargestellt. Mit Materialien von Hanfmatten, Lehm, Holz, Ziegel und schließlich Beton bauen sie ihre Häuser und kämpfen gleichzeitig um Zugang zu Wasser, Strom und Elektrizität. Dazu gibt viele Versammlungen, und es werden Lösungen für Probleme gefunden. Parallel entwickelt sich ein Kulturkollektiv und verwandelt die Straßen in eine Theaterbühne, dabei werden die Geschichten der Nachbarschaft verkörpert. Die Essenskultur spielt von Beginn an eine zentrale Rolle, indem sie eine Reihe köstlicher Gerichte und die improvisierte, gegenseitige Unterstützung vereint. Vor allem geht es dabei um die wichtige Rolle der Frauen, die entscheidend zur Entwicklung und Stabilität ihrer Nachbarschaft beitragen.

Es sind wichtige Erinnerungen, die nicht vergessen werden sollen und gehört werden möchten. Sie laden uns ein, eine andere Perspektive der Architektur wahrzunehmen als wir sie bisher vielleicht kennen.

Kommentar der Jury:

Die Arbeit gibt eine Antwort auf das Entstehen von Gemeinschaft und wie sich diese in Gebautem abbildet.

Sie dokumentiert Gestaltung durch Improvisation und Eigenermächtigung. Den Protagonisten wird der Stift in die Hand gegeben. Wir

Erleben das Sichtbarmachen von Strukturen, deren Erzählung wenig präsent ist. Das Handeln und Wissen der Protagonisten inspiriert und berührt

uns. Der Film zoomt heran an soziale Verhältnisse und transportiert Relevanz ohne die Metaebene zu bemühen.

Valentin Warminski | 1. Preis

Wohlstandsbauten Weiterdenken

Räumlich wirksame Sanierungseingriffe

Valentin Warminski

Betreut durch:

Prof. Anne Femmer & Prof. Florian Summa

Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel

Prof. Jeanne-Françoise Fischer

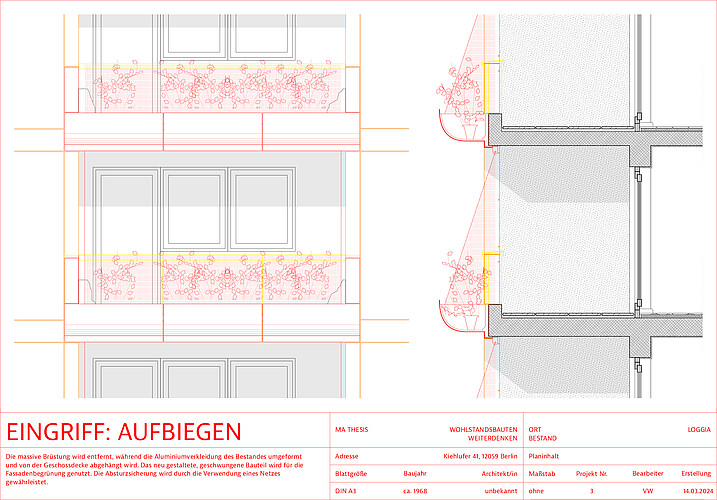

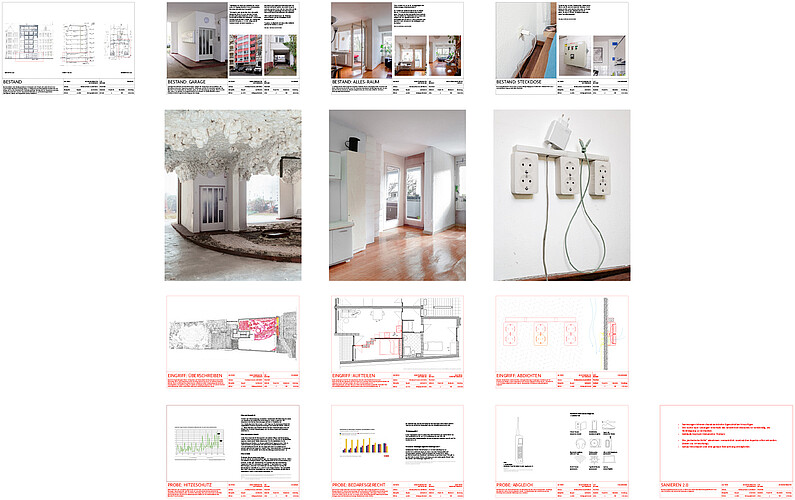

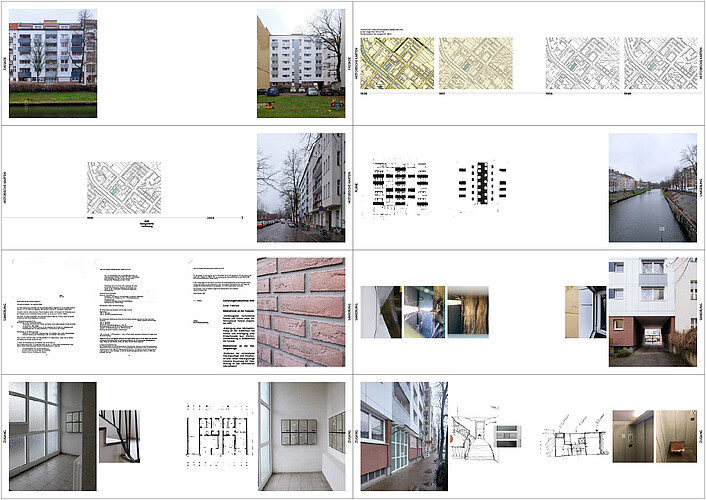

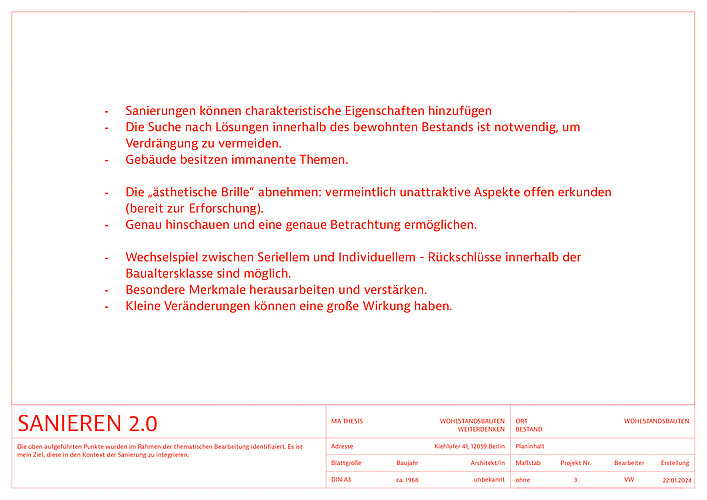

Die Arbeit erprobt einen zeitgemäßen Umgang mit der innerstädtischen Nachkriegsarchitektur der Baualtersklasse 1965–1980. Die Bauten dieser Zeit werden als Wohlstandsbauten kategorisiert. Sie zeichnen sich im Vergleich zur frühen Nachkriegsmoderne durch eine qualitativ hochwertigere Bauweise, einen zunehmenden Einfluss der Wissenschaft auf die Gestaltung und Normierung des Wohnens und damit einhergehende optimierte Grundrisse aus.

Diese Bauwerke sind relevant zu untersuchen, da sie etwa zwei Drittel des Berliner Wohnungsbestandes ausmachen und sich derzeit an einem Scheidepunkt befinden. Um sie langfristig erhalten zu können, ist eine Ertüchtigung notwendig. Ökonomischer Verwertungsdruck, mangelnde energetische Performance und veraltete Wohnkonzepte führen zunehmend zu Abriss und Verlust von bezahlbarem innerstädtischem Wohnraum. Der Umgang mit dem Gebäudebestand spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele. Neben Abriss dominiert die gängige (thermische) Sanierungspraxis, bei der der Einsatz von Wärmedämmverbundsystemen ökologische und baukulturelle Schäden verursacht. Ziel der Arbeit ist es, das Verständnis von Sanierung zu erweitern und anhand von drei exemplarisch untersuchten Bestandsbauten weiterzuentwickeln, um zeitgemäßes und sozialverträgliches Wohnen zu ermöglichen.

Der Versuchsaufbau erfolgt in vier Schritten: Zunächst erfolgt eine Annäherung über Besuche, bei denen Skizzen angefertigt, Fotografien erstellt und Interviews geführt werden. Die Ergebnisse werden gebündelt in multimodalen Skizzenbüchern festgehalten. Anschließend werden pro Gebäude drei immanente Bestandsthemen ausgewählt. Zu diesen Themen werden mit Modellbildern und Zeichnungen Eingriffe entworfen, die im bewohnten Zustand umsetzbar sind. Abschließend erfolgt die Probe, bei der auf unterschiedliche Weise der Effekt der jeweiligen Eingriffe überprüft wird. Die Arbeit schließt mit der Formulierung von acht Kernpunkten als Ergebnis der Untersuchung.

Kommentar der Jury:

Die Arbeit ist geprägt von einem demütigen und dabei experimentellen Umgang mit dem, was da ist. Mit der Reparatur als Intervention wird eine gestalterische Postion aufgebaut, die den schöpferischen Aspekt der Arbeit unterstreicht. Die Suche dem kleinsten Eingriff beschreibt eine Praxis des Kümmerns um unseren Gebäudebestand.

Mariano Managò | Anerkennung

Wald Wasser Hof

Eine Holzbauschule im Schwarzwald

Mariano Managò

Betreut durch:

Prof. Enrique Sobejano

Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel

Prof. Dr. Matthias Noell

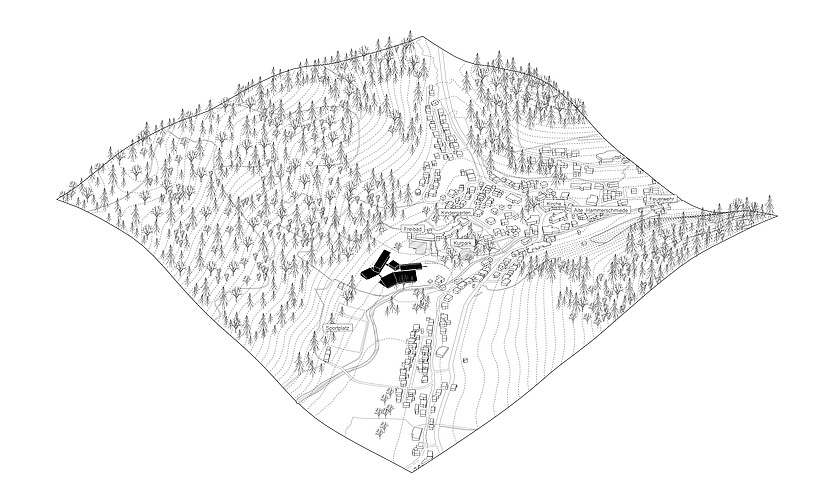

Der Wald ist im Zustand einer Transformation begriffen, wobei sich Interessen von Umweltschutz und Holzwirtschaft gegenüberstehen. Das Wasser war seit jeher die Infrastruktur der wirtschaftlichen Erschließung der Wälder und der Ausbeutung ihrer Rohstoffe – und bietet heute noch Potentiale und Risiken für die entstandenen Kulturlandschaften. Der Hof ist die historische Siedlungsstruktur dieser ländlichen Räume. Angepasst an seine Umwelt und erbaut aus lokalen Rohstoffen fügen sich die Höfe in das Gelände ein.

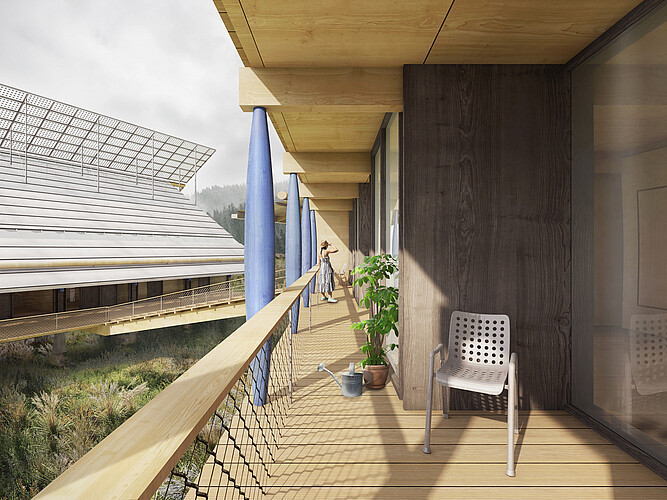

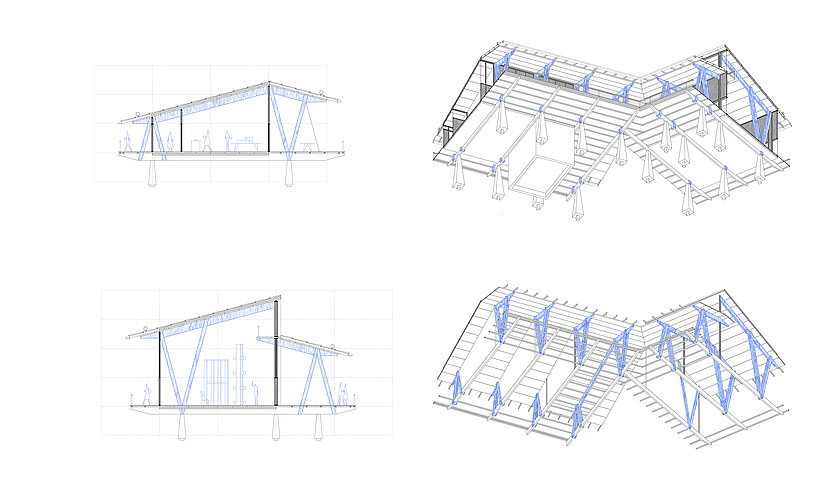

Das Projekt „Wald Wasser Hof“ beschäftigt sich mit der Planung einer Berufsschule in Oberprechtal, das im Südschwarzwald gelegen ist. Entstanden ist der Entwurf eines Bildungszentrums für Zimmerleute, in der zeitgenössischer Holzbau vermittelt wird.

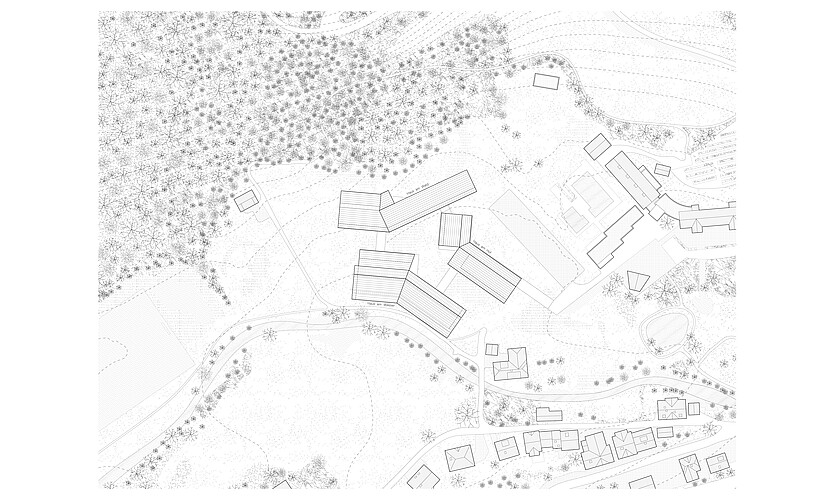

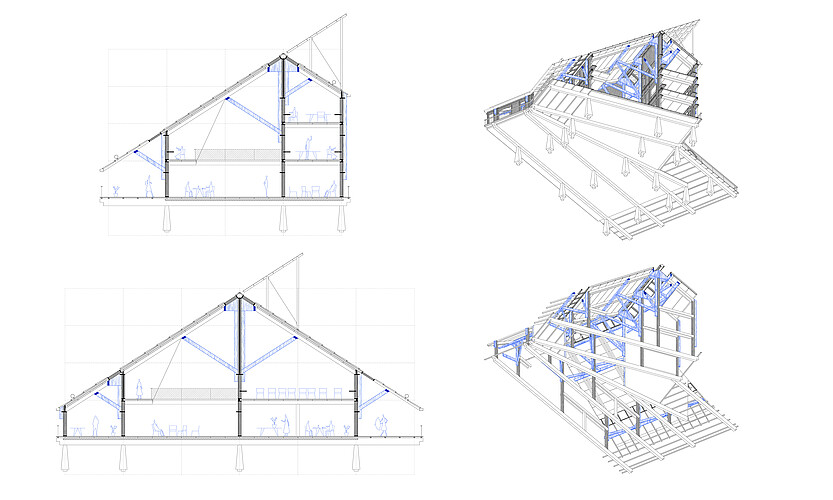

Drei Zonen definieren den Perimeter des Grundstücks: Wald, Wasser, Hof. Die Setzung der Gebäude orientiert sich an den vorgefundenen landschaftlichen Elementen des Waldes, des Flusses und des Dorfes. Wegen der Bedrohung durch Hochwasser werden die Gebäude auf Punktfundamenten aufgestelzt.

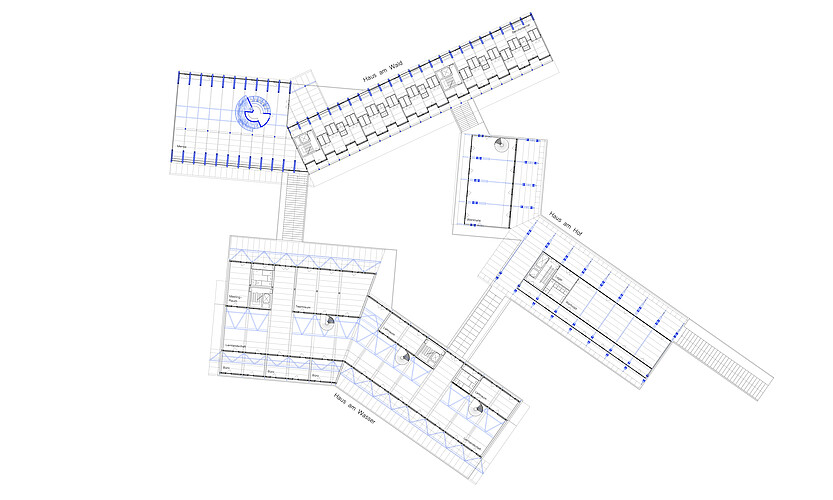

Der Borkenkäfer führt zu Pilzbefall der lokalen Fichten, welcher das Holz bläulich färbt. Die Berufsschule ist aus lokalem Käferholz geplant – blau durchgefärbte Bauteile akzentuieren die Konstruktion. Die konstruktiven Elemente der historischen Schwarzwaldhäuser werden in zeitgenössische Bauteile übersetzt und entwickeln so eine architektonische Sprache. Die abstrakten Prinzipien dieser Bauten und ihre Anpassung an ihre unmittelbare Umgebung dienen als Entwurfsgrundlage.

Das Ensemble besteht aus drei Gebäuden: Dem Haus am Wald, dem Haus am Wasser und dem Haus am Hof. Sie sind durch jeweils ein Schlüsseldetail und einen Knick im Gebäudevolumen gekennzeichnet, um sich der Form der angrenzenden Landschaft anzupassen. Dieser Bruch verformt den Baukörper gemäß dem Raumprogramm.

Das Haus am Wasser enthält die Lehrfunktionen. Das Schlüsseldetail dieses Gebäudes ist an das vernakuläre Element der Knagge angelehnt. Das Haus am Wald beherbergt das Berufsinternat sowie die Mensa. Hier ist das Detail aus dem Element der Säule entwickelt. Das Haus am Hof besteht aus der Werkstatt sowie einer Werkhalle. Das Detail ist hier anhand dem Element der Strebe entworfen.

Die drei Gebäude erhalten durch die unterschiedlichen Lösungen des Knicks und ihre aus den vernakulären Elementen entwickelten Schlüsseldetails jeweils einen eigenen Charakter. Die entstandene Architektur schwankt zwischen Einfachheit und Komplexität, zwischen Vertrautheit und Überraschung, zwischen Stringenz und Variation.

Kommentar der Jury:

Der konkrete Entwurf einer Holzbauschule im Schwarzwald stellt sich einer konkreten räumlichen Lösung für die Lehre des Handwerks, was als zeitgemässe Typologie empfunden wird. Wenig Versiegelung, elementare Bauweise und Materialwahl werden als Qualitäten des entworfenen Campus gesehen. Lust an der Herleitung aus der lokalen Bautradition und der sichtbare Gestaltungswille im Spannungsfeld zwischen Komplexität und Einfachheit werden deutlich spürbar.

Jury

Die unabhängige Jury bestand aus:

Ulrike Dix • aff Architekten

Wiebke Ahues • Mitglied im Vorstand der Architektenkammer

Prof. Jan Kampshoff • Fachgebiet DE/CO an der TU Berlin

Es wurden drei 1.Preise und eine Anerkennung vergeben.

Nominiert waren:

Sarah Bovelett, Lorenz Kuschnig Lefort, Caitlin Mulligan, Charlotte Herold, Diana Fügener, Barbara Herschel, Diana Fügener, Felix Künkel, Nils Köpfer, Kaspar Jamme, Friederike Kiko, Juana Joceline Acevedo Hülsbusch, Lotta Arndt, Madlen Burton, Anh Hoffmann, Chloe Binh-Cirlot, Mariano Manago, Nicolas Bobran, Oliver Gudzowski, Justus Schweer, Valentin Wagner, Valentin Warminski