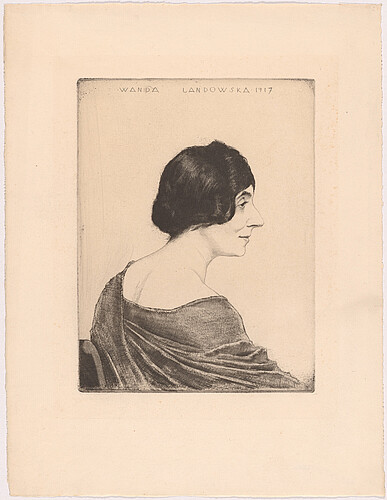

Wanda Landowska

Wanda Landowska

An der Berliner Hochschule für Musik waren schon in der Kaiserzeit als Lehrende auch Frauen beschäftigt. Ein besonders großes Renommee besitzt „die Dame mit dem Cembalo“, Wanda Landowska (1879–1959). Sie verschrieb sich seit der Jahrhundertwende von Paris aus der „Renaissance des Cembalos“, von 1913 bis 1919 unterrichtete sie in der Fasanenstraße. Ihre „versuchsweise“ eingerichtete Cembalo-Klasse war damals ein Novum.

In der viel gelesenen Halbmonatsschrift Die Musik findet sich 1924 ein Porträt der Cembalistin Wanda Landowska. Der Autor, Richard Stein, blickt genau ein Jahrzehnt zurück, in die Tage vor Ausbruch des ‚großen Kriegs‘, als in Paris ein Kongress der Internationalen Musikgesellschaft stattfand. Dort war er Landowska zuletzt begegnet. „Wir kamen vom Versailler Schloss, wo im Spiegelsaal ein historisches Konzert stattgefunden hatte“, erinnert er sich. Der „greise Saint-Saëns“ und Gabriele d’Annunzio, der italienische Schriftsteller, gehörten zu den Besuchern. Wanda Landowska beschreibt er als „eine zarte, unauffällige Erscheinung in schmucklosem Gewande“. „Langsam, demütig fast, mit gleitenden Schritten und wie immer etwas vornüber geneigt“ betrat sie das Podium; „sie hörte […] nicht den Beifall, der ihr von allen Seiten entgegenscholl“. Und „als das Spiel beendet war, begab sich das Seltsame, daß Saint-Saëns […] auf die Künstlerin zueilte und ihr in sichtlicher Rührung die Hand küßte“.

Zum Zeitpunkt dieses Triumphes in Paris war Wanda Landowska bereits in der preußisch-deutschen Hauptstadt tätig: an der Berliner Hochschule für Musik. Hermann Kretzschmar, der Direktor, hatte neben vielen anderen Ämtern und Posten zeitweilig auch den Vorsitz der Internationalen Musikgesellschaft inne; aufgrund seiner Initiative war Landowska im Jahr vor ihrem erwähnten Auftritt berufen worden. Die Berliner Hochschule war, wie Landowska angibt, mit der Einrichtung einer Cembalo-Klasse ähnlichen Bestrebungen in St. Petersburg und Paris zuvorgekommen.

Am 24. Mai 1914 stellte Landowska ihre Mission in der Vossischen Zeitung einer größeren Berliner Öffentlichkeit vor. Die „Renaissance des Cembalos“ lautet die Überschrift ihres Manifests. Die „Cembalofrage“ werde inzwischen „ernst genommen“, schrieb sie. Die Entwicklung der Alten Musik, die inzwischen eingetreten ist, sah sie in gewisser Weise voraus: „Früher oder später erleben wir die Gründung von Museen, wo wir die Originale“ – sie meint die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts – „in ihrer reinen, ursprünglichen Form kennen lernen werden.“ Seit 1909 lag der Traktat Musique Ancienne vor, den Landowska gemeinsam mit ihrem Gatten Henri Lew-Landowski verfasst hatte; er war in Paris erschienen, wo das Ehepaar damals lebte. Die Bibliothek der Universität der Künste besitzt ein von der Künstlerin persönlich überreichtes Exemplar; es enthält eine handschriftliche Widmung, geschrieben mit violetter Tinte, die sie gern benutzte.

Wanda Landowska wurde 1879 in Warschau geboren. Sie entstammt einem kunstinteressierten, gebildeten jüdischen Elternhaus; ihr Vater war Anwalt, ihre Mutter betätigte sich als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie besuchte das Konservatorium ihrer Heimatstadt und kam 17-jährig nach Berlin, wo sie bei Moritz Moszkowski Klavier und bei Heinrich Urban Komposition studierte. Früh faszinierte sie die Alte Musik, insbesondere Johann Sebastian Bach. 1904 war sie bereits so bekannt, dass sie – als Gast aus Paris – die Sammlung alter Musikinstrumente an der Berliner Hochschule für Musik im Beisein des Leiters, Oskar Fleischer, besichtigen konnte. Henri Lew, der seine Gattin begleitete, schrieb nach Paris, dass ein Konzert Landowskas bevorstehe; „ausschließlich die Lehrkräfte der Königlichen Hochschule und der Hof sowie andere Prominenz“ seien geladen.

Von 1900 bis 1913 lebte Landowska in Paris, wo sie an der Schola Cantorum lehrte. Während der Bach-Tage in Breslau 1912 stellte sie ein von Pleyel erbautes Cembalo vor, das sie in ihrer weiteren Konzertlaufbahn benutzen sollte. Hermann Kretzschmar, eine Art „Musikpapst“ in Berlin, stand mit Landowska in brieflichem Austausch. Es fällt auf, dass er mehrere Berufungen von Personen einfädelte, die durch die französische Kultur geprägt waren, unter ihnen auch der Geiger Henri Marteau. Kretzschmar beschaffte nach Landowskas Berufung eigens ein Pleyel-Cembalo für die Hochschule.

Bei einem Jahresentgelt von 4000 Mark unterrichtete Landowska laut Anstellungsvertrag bis zu 12 Stunden wöchentlich. Das Gehalt entsprach demjenigen eines „ordentlichen Lehrers“. Die Zahl ihrer Studierenden blieb – vielleicht auch kriegsbedingt – klein; unter ihnen befanden sich mit Alice Ehlers und Anna Linde aber zwei Personen, die in den 1920er-Jahren Schallplatten einspielten. Ehlers trat 1927 anlässlich der Berufung von Paul Hindemith mit den beiden Brüdern Hindemith an der Hochschule auf. Hindemith spielte Viola d’amore, sein Bruder Rudolf eine Bassgambe und Alice Ehlers Cembalo.

Landowskas Berliner Aufenthalt war insgesamt vom Ersten Weltkrieg überschattet, der im Sommer 1914 begann. Sie geriet nun in die Schusslinie aufgebrachter Nationalisten, denn sie war, formal gesehen, russische Staatsangehörige. Zu ihren Gunsten konnte freilich angeführt werden, dass sie „Muss-Russin“ war: Björnstjerne Björnsen, der norwegische Schriftsteller und Anreger des Naturalismus, der in Deutschland hohes Ansehen genoss, nahm Landowska öffentlich in Schutz. Polen gehörte damals zum Zarenreich, und Landowska fühlte sich als Polin. Ihre Wohnung in der Sächsischen Straße 6, Wilmersdorf, habe einem Chopin-Museum geglichen, heißt es. Souvenirs ihres Besuchs bei Tolstoi in Jasnaja Poljana (Winter 1907/08) waren dort aber ebenfalls zu sehen.

In den Tagen der Revolution in Berlin, die am 9. November 1918 zur Ausrufung der Republik führte und bürgerkriegsähnliche Unruhen nach sich zog, musste sie sich dann gegen einen anderen Vorwurf zur Wehr setzen: Sie sei eine Sympathisantin des Bolschewismus, wurde nun kolportiert. Im Februar 1919 monierte die Berliner Presse unter der Überschrift „Das Spartakisten-Orchester“, dass das Blüthner-Orchester bei einer Trauerfeier zu Ehren der ermordeten Rosa Luxemburg aufgetreten sei. Die „Geldgeber“ fänden sich in polnisch-russischen Kreisen, „die sich um Herrn Landowski und seine Frau, die bekannte Cembalistin und Lehrerin an der preußischen Hochschule für Musik, Wanda Landowska, gruppieren.“ Landowska übersandte ein lakonisches Dementi: „Frau Landowska beschäftigt sich […] lediglich mit der Musik des 18. Jahrhunderts“. Das Schlimmste aber war, dass ihr Mann und Mentor Henri Lew damals unter ungeklärten Umständen ums Leben kam.

Der probeweise eingeführte Cembalo-Unterricht verlor nach dem politischen Umbruch die Unterstützung ‚von oben‘. Kretzschmar, noch immer Hochschuldirektor, willigte in einem Bericht an die vorgesetzte Behörde, das preußische Kultusministerium, ein, dass das Experiment im Juli 1919 eingestellt werden sollte. Vorausgegangen war ein Kontakt mit dem „diesseitigen Referenten“; es dürfte sich um Leo Kestenberg gehandelt haben, der sein Amt im Ministerium soeben angetreten hatte. Wanda Landowska verließ Berlin, das ihr kein Glück gebracht hatte, und begab sich über Basel nach Paris. In den 1920er Jahren existierte an der Hochschule keine Cembalo-Klasse mehr.

Wanda Landowska war nun wieder in Paris. 1925 eröffnete sie in St.-Leu-La-Forêt, nicht weit entfernt von der Stadt, eine Ecole de Musique Ancienne, wo sie Kurse abhielt und Konzerte gab. Manuel de Falla widmete ihr 1926 sein Cembalokonzert, wenig später schrieb Francis Poulenc für sie das Concert champêtre. Nach der Besetzung Frankreichs durch das Deutsche Reich gelang es Landowska 1941, gemeinsam mit ihrer Assistentin Denise Restout ein Visum für die USA zu erhalten. Sie ließ sich in Lakeville, Connecticut, nieder und konnte ihre beeindruckende Karriere fortsetzen.

An der Berliner Hochschule wurde erst nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wieder Cembalo-Unterricht erteilt. Angestellt wurde mit Eta Harich-Schneider eine Schülerin Landowskas. Sie lud ihre Lehrerin noch 1934, während des „Dritten Reichs“, zu einem Kurs in ihre Privatwohnung am Kurfürstendamm ein, was einen gewissen Mut erforderte. Sie erwähnt diese allerdings in ihrem Buch Die Kunst des Cembalo-Spiels (1939) mit keinem Wort; Landowska empfand das zurecht als ärgerlich.

Landowskas Lehrtätigkeit hatte, wie den Hochschulakten zu entnehmen ist, zwei Jahrzehnte später ein bürokratisches Nachspiel, das zeigt, wie intensiv die Nationalsozialisten jüdischen Menschen nachspürten: 1937 fragte die Reichsmusikkammer und 1941 die Reichsstelle für Sippenforschung an. Wie der niederländische Forscher Willem de Vries aufdecken konnte, wurde ihre wertvolle Instrumenten-Sammlung nach der Besetzung Frankreichs durch das Deutsche Reich Opfer des NS-Kunstraubs: 1940 beschlagnahmte der „Sonderstab Musik“ im Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg ihren umfangreichen Besitz und brachte ihn nach Berlin.

Nachdem diese Vorgänge ans Licht gekommen waren, schuf der an der Universität der Künste lehrende Komponist Walter Zimmermann das Werk Wanda Landowskas verschwundene Instrumente für Midiharpsichord, Hammerklavier und Computerprojektionen (1998/99).

Autor: Dr. Dietmar Schenk, ehem. Leiter des Universitätsarchivs